Версия для печати Версия для печати

Сохранить в DOC Сохранить в DOC

Санитарная разведка

«Болезни никогда не заключают перемирия, … проникают в средину войска так же, как шпионы и переодетые враги, и попадают во все отделы лагеря… именно болезни ослабляют и губят целые армии» (А. Лаверан, военный врач, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1907 году). «Болезни никогда не заключают перемирия, … проникают в средину войска так же, как шпионы и переодетые враги, и попадают во все отделы лагеря… именно болезни ослабляют и губят целые армии» (А. Лаверан, военный врач, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1907 году).

На протяжении веков эпидемии были неизменными спутниками всех воин. При этом число умерших от инфекций солдат многократно превышало число погибших на поле боя. Даже в XIX веке, когда эпидемиология сделала значительные успехи, небоевые потери превосходили боевые и, по меткому выражению выдающегося эпидемиолога Льва Александровича Тарасевича, «число убитых микробами значительно превышало число убитых оружием».

В СССР противоэпидемическому обеспечению Красной Армии на войне уделялось большое внимание, основные принципы такой работы были изложены в «Руководстве по санитарно-профилактическому и противоэпидемическому обслуживанию войск» (1941 г.), где санитарная разведка выделена как обязательный компонент работы санитарной службы.

Санитарная разведка — заблаговременное изучение санитарного состояния районов расположения и действия войск.

|

По масштабу работы она делилась на армейскую и войсковую.

Армейская разведка выполнялась силами и средствами санитарно-эпидемиологического отряда армии, ее задачами были сбор, обработка и уточнение сведений о санитарно-эпидемическом состоянии войск.

Войсковая разведка выполнялась силами и средствами санитарной службы полков и санитарным взводом медико-санитарного батальона дивизии и представляла собой непосредственную работу «на земле». Ее задачей был систематический сбор сведений о состоянии населенных пунктов и источников водоснабжения в местах дислокации войск и по маршрутам их следования, наличии и характере инфекционных заболеваний среди населения, о местных ресурсах, пригодных для использования санитарной службой (лаборатории, инфекционные больницы, бани и др.).

Начальник первой в СССР кафедры военных и военно?санитарных дисциплин, создатель методики преподавания тактики медицинской службы Борис Константинович Леонардов писал:

«Санитарная разведка — глаза военно-санитарной службы, без которых последняя не в состоянии правильно организовать свою деятельность».

|

В предвоенный период на территории СССР было достигнуто устойчивое санитарно-эпидемиологическое благополучие: были полностью ликвидированы такие особо опасные инфекции, как холера, чума, оспа, возвратный тиф. Резко снизилась заболеваемость и смертность от брюшного тифа, дизентерии и детских инфекций. Случаи заболеваемости сыпным тифом и смертности от него были в 1941 году единичными.

Благодаря этому обстоятельству в первое полугодие войны уровень заболеваемости военнослужащих традиционными «военными» инфекциями (сыпной тиф, брюшной тиф, дизентерия) был невысоким.

Резкий рост заболеваемости инфекционными болезнями в Красной Армии произошел в ноябре-декабре 1941 года, когда начались широкие наступательные действия наших войск в битве под Москвой.

|

Так, по состоянию на декабрь 1941 года число заболевших сыпным тифом увеличилось по сравнению с июнем того же года в 5,2 раза, брюшным тифом — в 2,36 раза, дизентерией — в 1,08 раза.

Подъем инфекционной заболеваемости был связан с тем, что население освобождаемых территорий, пережившее оккупацию фашистскими войсками, было в значительной степени поражено инфекционными болезнями.

Наибольшую опасность для действующей армии представлял сыпной тиф, “беспощадный спутник всех войн” — тяжелейшее, длительно протекающее инфекционное заболевание с частыми летальными исходами, переносимое вшами.

Кроме местного населения, опасность для наших войск исходила от войск противника, его военнопленных и военнопленных из числа воинов Красной Армии, освобождаемых из концентрационных лагерей, среди которых отмечались тотальная завшивленность и высокий уровень заболеваемости сыпным тифом. По воспоминаниям главного эпидемиолога Красной Армии Тихона Ефимовича Болдырева, в фашистских войсках "число больных определялось тысячами при летальности в 6,5-10%... В связи с этим полевые сооружения, жилища и т.п., оставлявшиеся немецкими войсками, как правило, оказывались завшивленными до невероятной степени. Занимая эти сооружения в процессе боев, наши солдаты подвергались опасности заражения". Имели место и эпидемиологические диверсии, когда фашистами умышленно переправлялись через линию фронта на территорию советских войск завшивленные и больные сыпным тифом советские военнопленные.

Особенно уязвимыми для эпидемий были активно наступавшие войска, освобождавшие большое количество территорий и населенных пунктов. В пользу этого свидетельствуют данные об инфекционной заболеваемости в наших войсках в период наступления в 1942 году: из 10 существовавших в это время фронтов 3, наиболее активных, дали 58,54% всей заболеваемости сыпным тифом.

Изменившаяся обстановка потребовала незамедлительного начала проведения активных противоэпидемических мероприятий, важнейшим из которых была санитарная разведка.

|

Сотрудники санитарной службы, проводившие разведку непосредственно на местах, имели специальную подготовку и были соответствующим образом экипированы: обеспечены набором реактивов и инструментов, которые входили в комплект Сумки санитарного разведчика.

Сумка санитарного разведчика, представленная в экспозиции ФГБУ культуры и искусства «Военно-медицинский музей» Министерства обороны Российской Федерации

Сумка санитарного разведчика, представленная в экспозиции ФГБУ культуры и искусства «Военно-медицинский музей» Министерства обороны Российской Федерации

Сумка имела компактные размеры (29 Х 10 X 16 см), вес около 3 кг, но была при этом очень функциональной. Ее содержимое позволяло в полевых условиях выполнить большой объем работы:

а) обнаружить отравляющие вещества в воде, в воздухе и на окружающих предметах;

б) провести санитарное обследование водоисточников и определить физические свойства воды;

в) выполнить забор подозрительных на инфекцию клинических материалов (крови, кала) для отправки их на анализ в лабораторию;

г) составить донесения о результате санитарной разведки с приложением схемы населенных пунктов, путей эвакуации и т. д.

Кроме реагентов и лабораторной посуды, Сумка была укомплектована Инструкцией с подробным описанием методик проведения исследований, а также забора проб для дальнейшей пересылки их в лаборатории.

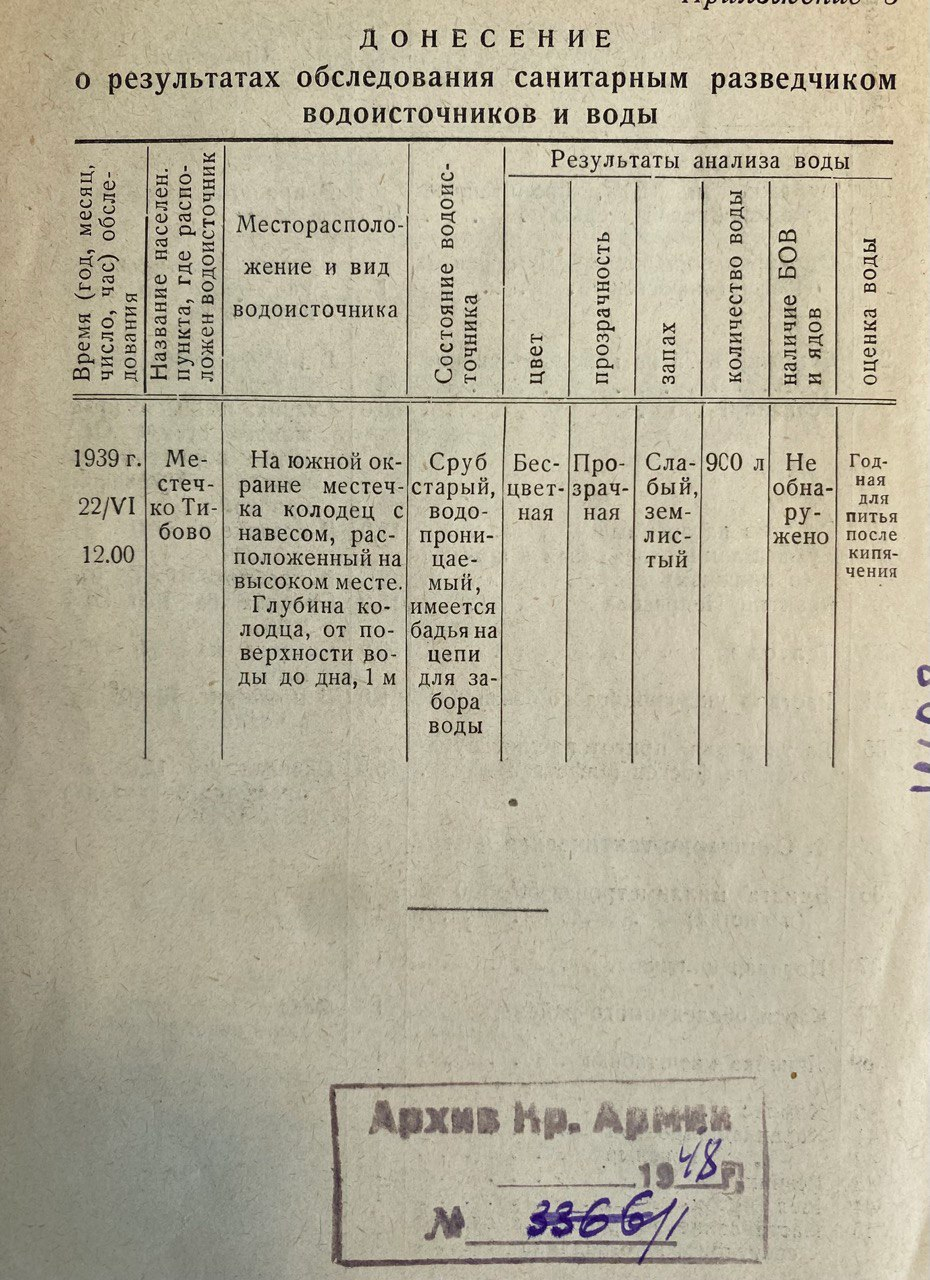

По результатам этого этапа санитарной разведки составлялось донесение для командования, образец которого также был представлен в Инструкции.

Пристальному вниманию со стороны санитарной разведки подвергались водоисточники, учитывалась возможность их сознательного загрязнения фашистами.

На основании проведенных в полевых условиях экспресс-анализов санитарные разведчики давали заключение об отсутствии или наличии в воде ядовитых примесей и о возможности ее использования после обеззараживания.

|

Более углубленные санитарно-бактериологические и санитарно-химические исследования выполнялись на следующем этапе — в подвижных и базовых лабораториях санитарно-эпидемиологических отрядов армий.

Санитарная разведка выполняла большой объем работы, была важнейшим звеном профилактики инфекционных заболеваний.

|

Так например, благодаря санитарной разведке до апреля 1942 г. на освобождаемых территориях было выявлено, локализовано, а затем ликвидировано 2200, а к исходу 1942 года — 7930 очагов сыпного тифа.

Но на территориях, которые предстояло освободить, эпидемиологическая опасность для наших войск сохранялась.

Фашисты безжалостно относились к оккупированным землям и их жителям. Например, в Белоруссии, пережившей беспощадные бомбежки и разрушения, более 3 млн человек ютились в шалашах, землянках и развалинах домов. В районах партизанского движения карательные экспедиции оккупантов стерли с лица земли целые города и села. Так, в Лельчицком районе Полесья из 7000 домов остались лишь 34, а в Калинковичском и Мозырском районах было уничтожено 68% жилого фонда. Оставшееся без крова, пищи и одежды население становилось жертвой эпидемии.

Перед санитарной разведкой стояла задача непрерывного изучения санитарного состояния территорий, эпидемического состояния населения и войск противника для получения достоверной и актуальной информации, которая бы позволила планировать противоэпидемические мероприятия в войсках.

Важно было не допустить, чтобы инфекционные заболевания снизили боеспособность Красной Армии.

|

Учитывая эти обстоятельства, 18 декабря 1942 была выпущена директива Главного военно-санитарного управления об организации и проведении всеми имеющимися на местах силами «настойчивой и тщательной санитарно-эпидемиологической разведки ближайших тылов противника и вновь занимаемой войсками территории, предоставлении полученных данных командованию и составлению плана проведения необходимых противоэпидемических мероприятий».

С целью более оперативного проведения лабораторных исследований были внесены изменения в тактику работы армейского звена санитарной разведки. Она стала организовываться в два эшелона:

- в первом, войсковом тыловом районе, находились его подвижные лаборатории (одна — на направлении главного удара, другая — на вспомогательном направлении),

- во втором, армейском тыловом районе, находилась его базовая лаборатория.

Но работа не ограничивалась только санитарной разведкой в отношении уже известных инфекционных болезней. Поскольку боевые действия велись в условиях малообжитой местности, были впервые выявлены природные очаги неизвестных инфекций. Именно во время Великой Отечественной войны на территории Крыма впервые было обнаружено и описано заболевание вирусной этиологии, получившее название крымской геморрагической лихорадки. Это потребовало оперативной разработки дополнительных противоэпидемических мероприятий среди личного состава.

На базе полученной в результате санитарной разведки дополнительной информации вносились коррективы в ранее предусмотренные противоэпидемические мероприятия.

|

Еще одним опаснейшим природно-очаговым заболеванием, которое грозило эпидемическому благополучию наших войск, была туляремия. Источником инфекции при туляремии являются грызуны. Предпосылками для возникновения эпидемий были богатый урожай неубранных зерновых и связанное с этим активное размножение мышей. С наступлением холодов мыши начали активно мигрировать в укрытия (дома, землянки, блиндажи, хозяйственные постройки). В результате в осенне-зимний период 1941–1943 годов среди личного состава войск Южного, Западного, Юго-Западного, Донского и Брянского фронтов наблюдались вспышки туляремии. Среди гражданского населения в отдельных районах туляремия носила повальный характер.

Для борьбы с этим опасным заболеванием была создана специальная противоэпидемическая организация, ядром которой стал военно-санитарный противоэпидемический отряд (ВСПЭО). Одной из важнейших задач ВСПЭО было проведение зооразведки (санитарной разведки с целью выявления инфекционных заболеваний у животных), направленной на выявление эпизоотий у грызунов для недопущения распространения инфекции и заражения личного состава войск.

В результате работы санитарной разведки, несмотря на эпидемиологическое неблагополучие по туляремии, удалось предотвратить возникновение эпидемий этой болезни в войсках Красной Армии.

|

По мере дальнейшего продвижения наши войска сталкивались с ухудшением эпидемической обстановки. Причинами этого были увеличившаяся миграция населения, разрушение многих населенных пунктов. Был и еще один фактор — разнос инфекций выпущенными из многочисленных “лагерей смерти” бывшими их узниками сыпного и брюшного тифов, дизентерии, детских инфекций и туберкулеза.

Как было выявлено Чрезвычайной государственной комиссией по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, гитлеровские палачи преднамеренно, с целью распространения инфекционных болезней среди населения и частей Красной армии, размещали больных инфекционными заболеваниями вместе со здоровым населением, заключенным в концлагеря.

Кроме того, на ситуацию влияли и особенности тех стран Западной Европы, где действовали наши войска: широкое распространение в них дифтерии, скарлатины, менингококковой инфекции, полиомиелита, бешенства, брюшного тифа, других инфекций.

При проведении санитарной разведки в этот период особые усилия были направлены на своевременное получение информации о санитарно-эпидемиологическом состоянии населенных пунктов, расположенных вдоль армейских автомобильных дорог, концентрационных лагерей, землянок и блиндажей, захваченных у противника.

Это позволило вовремя выявить, локализовать и ликвидировать многочисленные очаги инфекционных заболеваний.

Столкнувшись с неизбежными в военных условиях инфекционными заболеваниями, Красная Армия не избежала их проникновения в свои ряды. Однако благодаря грамотной противоэпидемической работе, в том числе санитарной разведке, эти заболевания не приобрели характера эпидемий и не отразились на боеспособности наших войск.

|

В годы Великой Отечественной войны отечественная санитарно-эпидемиологическая служба подверглась тяжелейшим испытаниям и успешно их выдержала, подтвердив таким образом свою эффективность и жизнеспособность. Реализация системы профилактических и противоэпидемических мероприятий, одним из важнейших звеньев которой является санитарная разведка, впервые в истории войн позволила избежать эпидемий инфекционных заболеваний.

Использованные материалы:

- Беляев Е. Н., Селюнина С. В. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в годы Великой Отечественной войны //Здоровье населения и среда обитания. – 2015. – №. 5 (266). – С. 4-8.

- Инструкция по работе с сумкой санитарного разведчика обр. 1939 г. [Текст] / Сан. упр. Красной Армии. — Москва : Воениздат, 1940. — 15 с. : 20 см.

- Кнопов М. Ш., Тарануха В. К. Страницы истории Отечественной военной эпидемиологии (к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне) //Эпидемиология и инфекционные болезни. – 2015. – Т. 20. – №. 2. – С. 60-64.

- Леонардов Б.К. Санитарная разведка / Б. Леонардов. — Москва, Ленинград : Гос. мед. изд-во, 1930. — 24 с. ил., граф., карт., план.; 26х18 см. — (Лекция).

- Локтев А. Е. Становление и развитие санитарно-эпидемиологической службы Русской и Красной армий (1904-1945) : дис. – ГОУВПО" Московская медицинская академия", 2005.

- Руководство по санитарно-профилактическому и противоэпидемическому обслуживанию войск / Сан. упр. Красной армии. — Москва, Ленинград : Медгиз, 1941. — 65 с. : 16 см.

- Санитарные сумки военного времени и их наполнение // Военно-медицинский музей URL: https://milmed.spb.ru/otkrytye-fondy-oktyabr-2018/ (дата обращения: 25.03.2025).

- Урланис, Борис Цезаревич. История военных потерь Войны и народонаселение Европы. Людские потери вооруж. сил европ. стран в войнах XVII-XX вв. : (Ист.-стат. исслед.) / Б. Ц. Урланис. — СПб. : АОЗТ "Полигон", 1994. — 558 с. : ил. : 22 см — (Военно-историческая библиотека).

Больше информации на сайте ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения» Роспотребнадзора.

|